主に理系の(しかも情報工学寄りの)方に参考になればと思い、博士論文の書き方を解説してみます。

テクニカルな面よりも、取り組み方(精神面)のお話になります。

私とほとんどの人は結構異なるので、共感を得られない部分もあるかもしれませんがご容赦ください。

私も最近博士論文を書き終えたばかりですので、学生さんの気持ちは理解できます。

博士課程入学以前の話

博士課程入学前の方もいらっしゃると思います。博士号を取る目的は人それぞれだと思いますが、「箔をつけるためにとる」と考えている方は、将来大学教員や研究者になりたいと思っている場合には、全然結構だと思います。しかし、一般企業に在籍しているが、博士号が欲しいという方は、あまりおすすめできません。コスパが悪いからです。

そういう方には、技術士の資格をお勧めしています。

https://www.engineer.or.jp/

一番伝えたいこと

私が博士課程を終えて、いくつか伝えたいことがあります。

安易な研究計画を立てると失敗する

どのような研究課題に取り組むかにかかわらず、研究を「おきにいく」と失敗するように思います。

(ここでの失敗というのは博士号が取れないというわけではなく、その後の研究人生の失敗を指しています)

「おきにいく」というんは、小さくまとめるとみたいなニュアンスで、自分にとって甘い計画を遂行するというとわかりやすいかもしれません。

やりたいことではなく、得意なことに取り組む

ほとんどの人が、「やりたい研究がある」と博士課程入学前には考えていると思います。しかし、いざ取り組んでみると「思ってたのと違う」ということになるかもしれません。研究内容にも、向き不向きがあります。自分が好きだと思っていた研究も、結果が出ないとやる気がすり減っていきます。このとき、色々なこと(テーマ)に取り組んで自分の力が発揮できる分野を見つけてください。結果が出れば、そのテーマが好きになり、自分のやりたいことに変わります。

免許だけでなく自動車も手に入れよう!

博士号は、自動車免許によく例えられます。

博士号を取った段階ではまだまだ研究者として駆け出しであるためです。

確かにそうかもしれませんが、私は全面的にこの意見には賛成はできません。

免許取得だけで終わるには、「博士課程はあまりにも苦しすぎるから」です。

自動車免許は2週間で取れますが、博士号は3年かけても取れる保証すらありません。

このような試練を終えて、博士号しか手に入らないのでは悲しいように思うのです。

そこで、「自動車」=「向こう10年程度取り組めるような研究テーマ」も同時に手に入れましょう。

博士論文を書いたとしても、それが完成ではなく残り10年程度かけてようやくその研究が完成するような深いテーマを手に入れましょう。

利点は色々ありますが、まず最も重要なのが研究のモチベーションが維持できることです。

博士号をとって企業、大学、研究機関等に就職すると、中学受験を終えた子供のように燃え尽きてしまう場合があります。

自分が認識している課題をごまかさない

私の例について話します。

私は博士課程の時にテーマーを決める時に、最初はデータ分析のためのアプリケーションをつくろうと思っていました。

なぜなら、アプリケーション開発というのは世の中にないものを探すことが比較的容易であり、新規性という面では研究がうまくいきやすいからです。

これに加えて、「つくってしまえば終わり」という気楽さもあるのす。

(もちろん、開発したものを検証する必要があるのは分かっていますが・・)

しかし、当時私はリアルワールドデータの分析を任されてデータ前処理に四苦八苦していました。

「なぜこんな面倒くさいことをやらなければならないんだろう」と思っていました。

私だけでなく、データ分析を任された人たちはもう何ヶ月も費やしてデータ前処理を行っていたのです。

何か良いやりかたはないものかと思いましたが、「まあないよなぁ」とあきらめていました。

ようするに、このとき「自分が認識している課題をごまかしていた」のです。

言い換えると、あきらめていたとも言えます。

このように課題をごまかし続けていた当時、いくつかアプリケーション系のネタで論文投稿しましたが、ことごとくリジェクトされました。

その後、博士課程入学してから1年半ほどたったとき、ふと思いついたんです。

汎用的な研究デザインに対応可能な方法を思いつきました。

理由としては、例のごとくデータ前処理を行っていた時に、どうしても面倒くさい処理がありました。

Pythonで書けば良いのですが、すごく面倒くさそうです。

何か良い方法がないかと集中して試案していたら思いついたのです。

性質的に、私は普通の人の10倍以上面倒くさいことがきらいですので、そのような性質も後押ししたのでしょう。

その時取り組んでいたデータ前処理は、簡単に終わりました。

私はこの時思いついたアイデアをジャーナル論文にして投稿し、そして博士論文の中核に添えました。

そして、今もこのアイデアの続きに取り組んでおり、おそらく一生取り組むでしょう。

つまり、博士課程で「自動車」を得たのです。

運もあるので、みなさん全員にあてはまるか否かは分かりません。

しかし、「自分があきらめている課題」というのはみなさん持っているのではないでしょうか?

「本当はこんな課題が解ける統計手法や機械学習アルゴリズムを開発したいけどむりだろうな」あとか。

私は、それを完全にあきらめるのではなく、心の片隅いつも持ち続けることです。

ようするに、「あきらめたりあきらめなかったりする」ことです。もやもやした気持ちを持ち続けてください。

そうすることで、奇跡的に良いアイデアが浮かぶことがあります。

もし浮かばなければ、現実的な方法で博士論文を書けばよいと思います。

テクニカルなこと

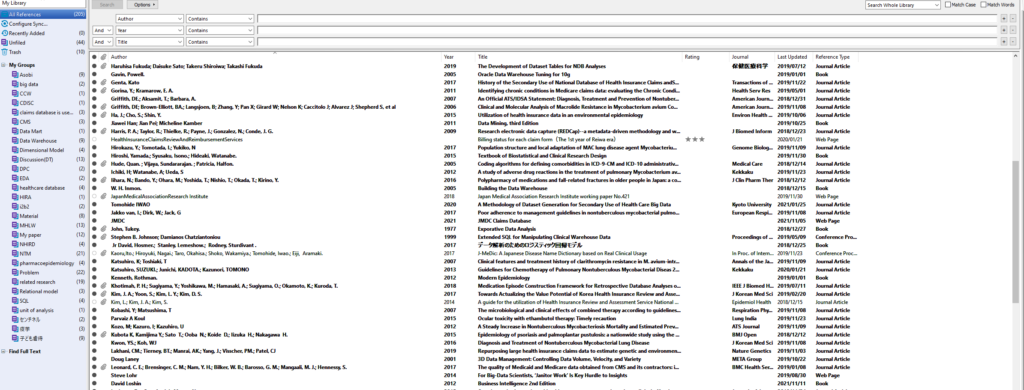

博士論文は、引用文献が多いです。

私の博士論文は、引用が100件ありますがこれでも少ない方です。

指導教員による最終チェック等で、文章の入れ替えなどが頻繁に起きます。

このとき、引用文献の入れ替えを手動で行うと、普通の人は発狂することになると思います。

そこで、博士論文の文献引用ツールを使うことを勧めます。

(修士論文の場合、手動でもなんとかなります。)

さらに、研究者になるとジャーナル論文を書くことになります。

例として私は、EndNoteというソフトを使っています。

私の論文はパターンが決まっているので、200文献程度登録されており、どのような内容が書かれているかタイトルを見ただけで大抵わかります。

皆さんも、是非自分が納得できる論文が完成することを祈っています。

コメント